遺産分割協議書の書き方・注意点

相続手続きで最も重要な書類の一つが遺産分割協議書です。

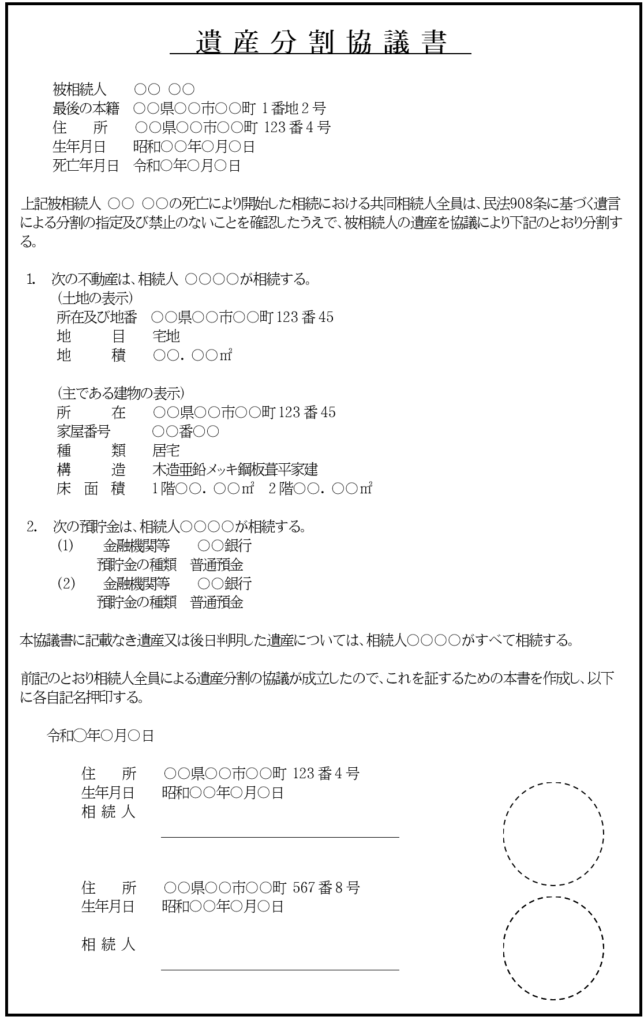

相続人全員が話し合って決めた分割内容を、法的に分かる形で文書化したものです。銀行の払戻し・名義変更、不動産の相続登記、相続税申告など、ほぼすべての手続きで必要となります。

本記事では「何を書くか」「どう作るか」「よくあるミス」を、遺産分割協議書の文例ダウンロード(Word版)を提供させていただくとともに、初めての方にもなるべく分かりやすく解説させて頂きます。

1. 財産ごとの書き方のポイント

1-1 不動産(相続登記で使用)

- 登記簿の表示どおりに記載(所在・地番・家屋番号・地目・地積・種類・構造・床面積等)。

- 持分は分数表記(例:2分の1)。小数表記は避ける。

- 共有名義や固定資産税が非課税となっている不動産の記載漏れに注意(名寄帳により確認)

- 登記の際に納付する必要がある登録免許税は固定資産評価額×0.4%(原則)。評価証明書の年度に注意。

1-2 預貯金・証券(銀行・証券会社の払戻し/名義変更)

- 金融機関名、支店名、口座種別、口座番号を特定。証券は銘柄・数量等を明記。

- 「Aが全額相続する」「Bが○円を相続し、残額はCが相続する」「Bが10分の◯の割合で相続し、Cが10分の◯の割合で相続する」のように実務に即した表現に。

- 預金残高は金利などで変動するため、「Bが○円を相続し、Cが◯円を相続する」と記載すると、預金総額と差額が生じるため、金融機関によっては、遺産分割協議書の再作成となってしまうので注意すること。

- 株式や投資信託を相続する人は、その証券会社に口座を作成する必要があるので注意すること。

1-3 生命保険・未支給年金・車両・その他権利

- 生命保険金は、原則として相続財産ではないため、遺産分割協議の対象外(記載不要)。

- 死去後に受け取る未収金(未支給年金、高額療養費、税金の還付金等)も明記する。

- 車両については、車名・自動車登録番号(ナンバー)・車台番号を明記する。

- 協議書に記載がない遺産や後日判明した遺産についても、記載しておくと良い。

2. 遺産分割協議書(文例)

3. 遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限

原則として、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書自体に有効期限はありません。

ただし、その遺産分割協議書を提出する手続き先によって、有効期限が定められているのが一般的です。

提出先ごとの有効期限の目安は以下の通りです。

- 手続きの提出先:印鑑証明書の有効期限の目安

- 法務局(不動産の相続登記):期限の定めなし(発行日が古くても利用可能)

- 税務署(相続税の申告):期限の定めなし

- 金融機関(銀行、証券会社など):発行から3ヶ月~6ヶ月以内(金融機関によって異なる)

- 運輸支局(自動車の名義変更):発行から3ヶ月以内

4. 作成・提出の実務的コツ

- 原本部数:提出先(登記・銀行・証券・税務)分。最初に同時に手続きする部数を見積もる。

- 証跡の添付:印鑑証明書、法定相続情報一覧図、住民票の除票・戸籍附票など。

- 未成年者・成年被後見人がいる:特別代理人選任等、家庭裁判所の手続きが必要な場合あり。

- 海外在住の相続人:署名証明・在外公館の認証、アポスティーユの要否を事前確認。

- 相続放棄・欠格・廃除:審判書・受理証明等で裏づけ、条文・一覧図に反映。

5. 依頼時にご用意いただきたい資料”

当事務所へご依頼頂く際に、事前に下記のご確認やご準備していただくと、打合せ時に「より正確なお見積り書の作成」やスムーズなご案内が可能です。

- 被相続人(亡くなられた方)と相続人の基礎情報(氏名・生年月日・住所・本籍・婚姻歴)

- 通帳、証券残高、保険証券などの金融資産情報

- 不動産の固定資産税納税通知書・登記事項証明書・権利証の所在

- 借入金、連帯保証など債務の有無

- 遺言書の有無・保管場所(公正証書/自筆証書・保管制度の利用有無)

6. よくある質問(FAQ)

登記事項証明書どおりの記載、預貯金の記載方法に気をつけるだけでも、差し戻しによる再作成になる確率は大きく下がります。

当事務所では、目的に応じた遺産分割協議書を複数作成するなどの工夫をすることにより、スムーズな手続きをサポートさせて頂いております。